結構前に買ってた。

Les Paul Classic 2018 posted by (C)Ludwig D. Omen

今までLes PaulとStratocasterは避けてたのだけれど。

どメジャーどころはなんかチョイ恥ずかしい感じがして。

一応、Fender Japanのミディアムスケールのストラトは持ってるけど、ミディアムスケールなんで、「これはどメジャーなストラトっぽいけど実際にはミディアムスケールのキワモノなんだ」と言い聞かせて、自分に買うことを許した。慥か中古だったと思う。

Les PaulはP.U.セレクタが、位置的にジャカジャカ弾いたときに手に当たって嫌だったが、近年少し腕を上げたらしく、あんまし当たらなくなってた。たまに当たるけど。

あとP.U.セレクタが他のコントロール部から離れているのもデンキ的になんか気に食わない。これは今でも気に食わない。

・基本スペック

Les Paul Classicの2018年版は、ボディのバック材に穴が空いてないタイプ。ノンウェイトリリーフ。めっちゃ重い。多分5kgぐらいある。

これの所為で多分悪くしてた腰を更に悪化させ、治りも遅くなってるのだと思う。

腰が死んでる時期にこれを東京から大阪まで電車で運んだときは、私は今日死ぬのだ、今日腰痛で死ぬのだ、と思った。

だが穴が空いてないのがいいのだ。

穴の空いてるヤツも、音的にもハイミッドが立った甘太さがあったりしてソレはソレで悪くないのだけれど、というか寧ろ普通の感覚ではそっちの方がLes Paulらしいとも言えないではないのだけれど、でも空いてないヤツの方が私は好きなのだ。

色は黒が好かったが、黒じゃなくても後で黒く塗ればいいので、これは「元々黒の方が手間がかからなくていい」ぐらいの感じ。

まあGibsonの黒はなんか硬度が低い感じなんで、多分これは音にも影響していると思うが、まあ出音が良ければどっちでもよろしい。

ネックはスリムテーパー。

私は手が大きくないので、太いネックだと弾き難い。

太けりゃ削れるとはいえ、実際に清く正しく美しく削るのは素人には難しいし玄人にやってもらうのも高くつくので、現実的な選択肢としてはスリムテーパーのものを買うしかない。

サーキットは、要らんスイッチとか付いてない、昔ながらの2Vol. 2Tone。

昔は私もギターにシリーズ/パラレルスイッチとか付けてたりしてたけど、ボリュームにハイパスコンデンサを入れるようになってからはその辺のスイッチ類は使わなくなった。

P.U.は、どうせ交換するので何でもよかったが、P-90の見た目は格好良いと思う。

特にフロントのP-90の見た目は秀逸。

2019年版の「Les Paul Standard '60s」ってのが似たようなスペック。

あっちはトップ材が虎目でフルサイズのハムバッカーだけれど。

'60sが発表されたときには既にClassicを買ってしまっていたのだけれど、もし'60sが出ることが判っていたら'60sの方を買ってたかも知れない。

まあそんな感じで、一寸弄ってみましょうか、と。

やったこと:

- ピックアップ交換、フロントをGibsonのミニハムに、リアをDLX PLUSに(DLX PLUSはマグネットも交換)

- テールピースをアルミから亜鉛合金のものへ交換

- ペグをGotohのマグナムロックトラッドに交換

- バックにお絵描き

- コントロール部総取っ替え、導電性塗料塗布

- TOCOSのPotを使うためにザグリを更に掘る

- 弦はいつもはElixirのNanowebを使っていたが、これはOptiwebにした

- ストラップはLevy'sのコットンストラップ

という感じ。

・ピックアップ

P-90の音は、程良く太くてガッツとパワーがあって、それでいて繊細なこともできる。特にフロントの音は結構気に入っていた。リアはそれ程でもないけど。

P-90は音がゴツいとはいえ、所詮シングルコイルなので、ハムノイズが乗る。

私の部屋は狭くてPCが直ぐ側にあったりサーキュレーターが回ってたりするので、ノイズがスゴい。

なのでハムバッカーに交換せざるを得ない・・・。

スタックタイプのP-90でも良かったのだけれど、多分フロントはザグリの深さが足りず好い高さに設定できない心配があったので、止めといた。

ピックアップのザグリ部にネジ切りしてある金属プレートがネジ止めしてあって、それにピックアップのネジを挿すようになってる。

カシコ美しい。

この金属プレート1枚でP-90にもMini Humbuckerにも対応している。

カシコ美しい。

・フロント

フロントはGibsonのMini Humbucker(→Soundhouse)に交換した。実はリア用として売られていたものだけど。

リアをP-90からMini Humbuckerに交換してOKならそのまま使い、気に入らなければフロントに載せ替えようという算段で、リア用を買い、一旦リアに載せたのだけれど結局リアとしては気に入らず、フロントに載せることになった。

このMini Humbuckerの音はP-90よりパワー感が弱いし中低域のバイト感も弱い。

でも、ハイは結構伸びてるし音は軽めなんだけれど暴れるでもなく確っかりしている感じ。

音色的にハムはハムなんだけれど、なんかシングルっぽい感じもある。

Fender用のスタックタイプシングルの雰囲気があるが、アレよりはハムっぽいかな、ぐらいの感じ。

P-90は完全にシングルの音なんで、やっぱミニハムはハムなんだな、と思う。

併し私の好み的には、やっぱリアには普通のフルサイズハムぐらいのパワー感が欲しい。

つうことでリアからフロントに載せ替えてみたら好い感じだったので、そのままフロント用にした。

マグネットはAlNiCO IIだし音のパワー感からすると出力が低いのかと思うが、実際にはそんなには低くもなく、さりとて普通のフルサイズのものよりは大分低く、リアが普通のハムぐらいの出力だとミックスポジションで丁度いい感じにバランスが取れる。

普通のフルサイズのフロントだと、ミックスポジションでバランスを取ろうとすると、フロントの高さを結構下げてやらないと不可ないけれど、このミニハムならそんなに下げなくていい。

フロント用にする際、P.U.の足(ネジ通すところ)を曲げて、P.U.が弦と平行になるようにしたが、それでは一寸低音がブーミーになってMiniの良さが減る感じがしたので、曲げを戻して弦に対して角度がついたままの状態に戻した。

リア用とフロント用の違いは恐らくP.U.本体のエスカッションからの出具合の差だけのように思える。

この出具合は樹脂製のスペーサー(円筒状のもの)で調整されているので、スペーサーだけ買ってくればいい。M3用のでOK。

私は25mmのを買ってきて、半分にして12.5mmで丁度だった。

因みに元々のリア用のは測ってみたら9.6mm程度だった。

エスカッションはクリーム色だったけど黒(→Soundhouse)に交換した。

・リア

リアはP-90だとパワー的にちょい物足りないことがあったので、フルサイズのハムかソープバーサイズのハムのどちらかにしようかと。フルサイズにしようとすると木加工を入れないと不可ないので、取り敢えずソープバーサイズので探す。

Mini Humbuckerもパワー不足でイマイチ気に入らなかったし。

色々迷って結局DiMarzioのDLX PLUS(→Soundhouse)に落ち着いた。

パラノイドなノイズ対策として、ピックアップカバーの内側に導電性塗料を塗って、銅テープでピックアップのベースプレートと繋いで通電させて、シールドしている。普通の人はここまでやる必要は無いと思われる。

因みに銅テープは寺岡製作所のヤツで、接着面も通電性がある、ちょい厚めのヤツ(→Amazon)。一寸ええヤツ。

音的にはhi-fi、出力ちょい高め、ワイドレンジ、ドンシャリ寄りのフラットで、バイト感が少なくスムース、という感じ。

歪ませると密度の濃い歪みになって、クリーンだとそこそこ分離感のあるよく通る音が出る。

1988年発売で30年前のピックアップだけど、「現代風」という感じの音。

でもあんまし気に入らなかったのでマグネットをセラミックからAlNiCo V(→Soundhouse)に交換した。

古臭い音の方が好きなのです。

マグネット交換時に極性を間違えて逆に付けてしまった。というか極性の方向が思ってたのと90°違ってた。

Fender系みたいにポールピース方向に極性が付いてると思ってたのだけれど、実際には2つのコイルの片方がS側でもう片方がN側、みたいな方向だったみたい。

音を出したときにフェイズアウトしてて間違っていることに気付いて、ネットで調べてみたら上のようなことだったんで、修正した。

まあ2つのコイルで逆巻き逆極性にしないと不可ないので、よく考えりゃそりゃそうだ。

AlNiCo Vになってハイの高いところは少し引っ込んでしまったが、ミッドが少しだけ厚くなって、スムースさが減ってバイト感が出るようになったように思う。

ポールピース高が両方のコイル共調節できるので、音色の調整の幅が広がるけれど、1本変えるだけで隣の弦にも影響したりして、割と収拾付かなくなり易い。

色々頑張って調整して、今では、100点ではないけれどまあOK、ぐらいの音になった。

でもやっぱフルサイズハムに交換すっかなあ・・・。

結局大抵のギターでは、特にリアは、なんやかんやで昔ながらのP.A.F.みたいなのが一番使い易かったりするんよな。

・ブリッジ

ブリッジはGotohのナッシュビルタイプのワイド版(→Soundhouse)。元のABR-1でもよかったのだけれど、アレは経年と共に針金のビビリが出てきたりするので、先に交換しておいた。

ポストは直接ネジを打ち込むタイプではなく、ブッシュを介するタイプ。

ネジ打ち込みの方が好きなんだけれど、そっちに交換するには木部の穴を一旦埋めないと不可ないので、そのままにしといた。

Gotohのブリッジのポストを通す所の穴径がミリサイズで、インチサイズのGibsonのABR-1より少し大きいので、ポストのネジ側がそのままだと結構ガサガサになってしまう。

然し何故かGotoh乃至Schaller製と思われるミリサイズのポスト部品だけ持ってたので(多分昔何かに買ったヤツの余り)、それを使った。

ポストとブリッジはブリッジ側にイモネジを打って固定している。

こうしとくと弦を全部外しても落ちないし、何かの拍子に弦高設定が変わってしまうこともない(弦高が変わったらネックが反ってるということが判る)。

イモネジで固定すると一寸だけ音にも影響があるが、音が良くなる訳ではない。

・テールピース

テールピースは元々アルミなんだけど、手持ちの亜鉛合金のモノに交換する。ES-339に付いてたヤツ。ES-339はGotohのアルミの(→Soundhouse)に交換してある。

一寸硬くてゴリッとしたヘヴィーな音になった感じがするが、気の所為かも知れない。

一般的には、亜鉛の方がゴリッとするんだけど、今回はあんまし変わらんかった。

今は一旦アルミに戻してみてたところだけれど、でもやっぱなんか亜鉛の方が好い気がする・・・。

高さは一番下にベタ付け。高音弦側だけ少し上げてるぐらい。

他のGibson系のはいつも結構上に上げてるんだけど、色々試して結局ベタ付けが一番シックリ来た。

普通はテールピースを上げていくと丁度ギターと弦の相性でボディが鳴り出すポイントがあるので、そこから微調整して好みのサウンドに合わせて行ってるんだけど、このLes Paulでそれをやると、その鳴り出すポイントでは音がヌルくなり過ぎる感じがする。

よく忘れられ勝ちだけれども、ボディは鳴ればいいとうものではないのだ。

サスティンは長ければいいというものではないのだ。

加工精度が高ければいいというものでもないし、値段が高ければいいというものでもないし、「舶来品」や「日本製」や「ビンテージ物」ならいいというものでない。

なんならギターそれ自体のサウンドがそれ単体で良い音であればいいというものでもない。

因みにテールピースを一番下にベタ付けにした場合、特にこのギターでは、アルミでも亜鉛でも音はぶっちゃけ殆ど変わらん。

「なんか変わったような気がする」程度。

夜中、私の寝てる間に妖怪「テールピース交換しい」(枕返しのニュアンスで)が来てテールピースを交換して行ったとしても、気付かんと思う。

幾らかテールピースを上げてやると、アルミだの亜鉛だのの差が利いてくる感じ。

ブリッジとテールピースの間の弦をピックで鳴らしたときに、P.U.がその音をちゃんと拾うぐらいの高さにテールピースを設定してやると、アルミと亜鉛の違いが出てくる感じがする。

・ペグ

あとペグはGotohのマグナムロックトラッド(→Soundhouse)。ペグの裏から弦を留めるSperzel(→Soundhouse)方式。

トラッドじゃない方の無印マグナムロックだとストリングポスト側でロックするんだけど、これがすげーメンド臭い。トラッドより一寸安いけど。

弦をロックする為にペグをめっちゃ回さないと不可ないし、弦を外すときもマイナスドライバーかコインかそれに類する道具が要る。

弦交換が面倒臭いから(まあチューニング安定性の向上もあるけど)ロック式にしてるのに、その弦交換がメンドいってどういうことやねん、と。

トラッドだとそんなメンドっちさは無い。

本当はSperzelが好かったんだけれど、値段がGotohの方が安くてヒヨった。

あとGotohは無加工で取り付けられて、Sperzelのように(小さい穴を各ペグごとに2個開けなければならない程度の)加工のメンド臭さがない。そこでもヒヨった。

而も間違ってChromeメッキを買ってしまった。Nickelの方が黄色くて格好良いのに。

使ってみた感じ、大凡はSperzelと同等と言っていいと思う。

でもロックした時の安心感(弦がちゃんと食い付いてる感)とかチューニングのし易さとかギア比とか、微妙な部分はSperzelの方が好み。

ギアのバックラッシュとかはGotohの方が若干少ないっぽい。

まあそんな感じで、私的には、慣れもあると思うけど、Sperzelにしといた方がよかったかなと思う。

・お絵描き

裏はお絵描き。

Les Paul Classic 2018 back posted by (C)Ludwig D. Omen

まあギター買ったり先ずはお絵描きしますやん?

最初はラッピングフィルムをコレと同じような形に切り抜いて貼ってたんだけど、貼った場所が丁度私の使っているギタースタンドが当たるところで、擦れてすぐ剥がれてきた。

擦れて剥がれてるので、糊がベタついて鬱陶しいし。

じゃあもうペンキで塗ったれと。

A4の再剥離可の紙のラベルシールを切り抜いてマスクにして、その上からペンキを塗りたくる。

ラベルシールだとペンキのシンナーに反応して切り口が微妙に剥がれてしまうので、ホントウは余りよろしくないのだけれど、ラベルシールが余ってたので。

多分ゴツめのカッティングシートとかラッピングフィルムとかを使った方がいいと思われる。

ペンキはアサヒペンの油性ペンキだけど、アレはシンナーがラッカーじゃないのでボディ塗装を侵さず、食付きは完璧じゃない。

経年と共に剥がれてくるかも。

でもソレはソレで剥がれた感じが格好良いんじゃなかろうかと。

因みに実はコントロール部をイジってたときに、トリマーでザグリを掘ってたのだけど、ミスってボディー裏に回転中の刃が当たってしまい、ボディー裏に結構でかい傷が付いたのだけれど、その傷を誤魔化す為にこうなりました。

一応、元からお絵描きするつもりだったのだけど、傷を隠す為にデザインの幅が狭くなった。

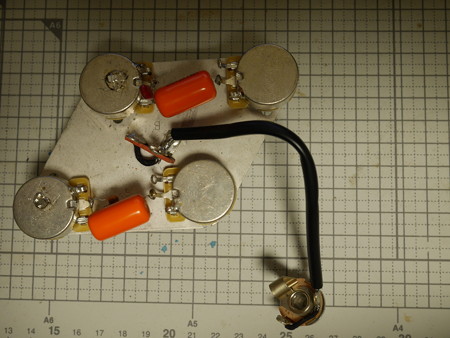

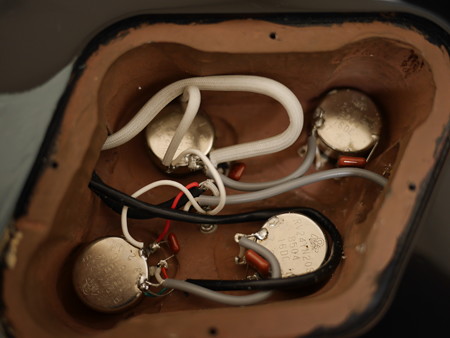

・コントロール部

コントロール部も総替え。

Les Paul Control posted by (C)Ludwig D. Omen

元々のヤツ。

金属プレートにグランドが落ちてて、Potも載せるだけでカバーがグランドに落ちる。

配線が少なく済んでカシコ美しい。

コレが・・・

Les Paul Classic 2018 Control posted by (C)Ludwig D. Omen

こうなった。

・Pot

CTS is shit.買って割とすぐガリが出るようになりやがった。

マジか。まじで☆マジカ。

私は近年結構ボリュームイジるので、ガリはマジ勘弁して欲しい。

昔は演奏中は常にMax、音消すときだけ0にしてただけだったので、ガリが出ても気にならなかっただろうけど。

今は許すことができない。

なのでPotを信頼と実績のTOCOSのとかにしたいのだけれど、Les Paulはコントロール部の木が厚く、TOCOSとかの電子部品屋とかで普通に売られてる普通のパネルマウント用のPotだと首の長さが足りず、ポン付けで取り付けることができない。

このザグリ部を全部ブチ抜いて、Duesenbergみたいな感じで表側からセル版で「コントロール部カバー」みたいなのを作ってネジ止めして、それにPotを載せるか、とかも考えた。うむ、ソレはソレで一寸格好良さそう。

でもブチ抜くのはやっぱ怖いので、取り敢えずザグリのPotの部分だけ更に深く掘って木の厚みを減らしたらいいんじゃね?ってことなった。

マキタのトリマー(→Amazon)で慎重に掘り進み、Potの載るトコの厚みを調整する(このとき一瞬気を抜いてしまってボディ背面に傷を付けてしまった訳だ)。

導電性塗料を塗りたくってPotを配線&取り付け。

ピックアップのザグリとピックアップセレクタの所も導電性塗料を塗りたくって、それぞれグランドに落としてある。

基本的な配線はオリジナルと大体同じ。

配線材は適当な太さのシールド線。

Potは念願のTOCOSの通信機用、φ24mm。

ギターには明らかにオーバースペックだけど、諸々の耐久性能の次元が違うので、一度付ければ二度と交換する機会が訪れない。

ボリュームはA500kΩで510pFのハイパス、トーンはB500kΩで0.022uF。

ボリュームは今までBカーブを使い続けてきたけれど、コレは何故かボリュームを5にしたときの感じがBだと未だ音が強過ぎる感じがして、2-3ぐらいで今まで使っていた他のギターの5ぐらいの感じになる。

でもそこからもう少し絞りたいと思ったら急激に音が小さくなるので、いい感じのところに合わせるのが難しかったのだけれど、試しにAカーブにしたらそっちの方がシックリ来た。

なんでやろう。

ハイパスの容量もいつもと同じだし、Potの抵抗値もいつもと同じなのに。

いつも間違ってて、Bと思ってAカーブ買ってたとかか?

でもTOCOSのAとBじゃ値段も入手性も違うので判ると思うんだけど・・・。

或はP.U.の電気的特性が何か影響しているのか・・・。

あとオリジナルの金属プレートみたいに、Lラグ板を真ん中にネジ止めすると便利だと学んだ。

・フォンジャック等

写真には写ってないけど、フォンジャックはSwitchcraft(→Soundhouse)じゃなくてNeutrikの廉価ブランドのREANの(→Soundhouse)を使った。安いし。つうか昔大量に買ったのが余ってるので。

他のギターもジャック修理やデンキ系入れ替えの度に順次REANに入れ替えていっているとこだけど、今のところ耐久性とかガリとかで問題は起こってはいない。

プラグ挿し込みの抜け難さも申し分無い。

今の所の評価としてはREANでもOKという感じ。

ピックアップセレクタはオリジナルのSwitchcraftのまま。

ここはSwitchcraftが気に入っている。

・弦

ギターがいっぱいあるので、ちょー長持ちでお馴染みのElixirを使わざるを得ない。

このLes Paulにはゲージは.010のスタンダードなセットで。

.009だとフニョフニョ過ぎてピッキングがし辛いし、質量が少な過ぎて重いボディをドライブし切らない。

.011だと音の密度が濃過ぎて余裕が無い感じになっちゃう。

因みに私のSGは.009のセットを合わしているし、ES-339は.011のセットを張っている。

ギターによって合うと感じられるゲージがバラバラであるので、常にメインどころの3種類を少なくとも1セットずつはストックしておかなければならない。

.009だとフニョフニョ過ぎてピッキングがし辛いし、質量が少な過ぎて重いボディをドライブし切らない。

.011だと音の密度が濃過ぎて余裕が無い感じになっちゃう。

因みに私のSGは.009のセットを合わしているし、ES-339は.011のセットを張っている。

ギターによって合うと感じられるゲージがバラバラであるので、常にメインどころの3種類を少なくとも1セットずつはストックしておかなければならない。

今までElixirのNanoweb(→Soundhouse)を使い続けてきて、なんか微妙に気に入らないところがありつつも、諸々の調整でなんとかこんなもんかというところに落ち着けてきたけれど。

Optiweb(→Soundhouse)もちょい前に出て、試してはみたけれど、パッとしなかった感じがある。

Nanowebが「ジャリ」っとした音だとするとOptiwebは「シャリ」っとした音。

Nanowebの方が芯があって強めの音の感じでよりhi-fiでローが意外と厚い。

Optiwebの方がローが弱めで音の腰は高めだけどハイの高い部分は控えめ。

NanowebからOptiwebに交換すると、場合によってはソリッドでも箱モノ感が出てるように感じるかも知れない。

NanowebがD'Addario(→Soundhouse)だとしたらOptiwebはErnie Ball(→Soundhouse)を軟弱にした感じ。

Optiwebで6弦開放を弾いたときのビヨーンとした鳴りはThomastikのInfeld(→Soundhouse)を思い出させないでもない。

両方、ミッドに厚みは無い感じだけどOptiwebの方がマシかな。あんま変わらんかな。

あと、Optiwebの方が弦のテンションが大分弱い。

ゲージを半分落としたぐらいの感じ。

この点もD'Addarioに対するErnie Ballを思い起こさせる。

でもこのLes PaulにはOptiwebの方が好かった。

強く弾いた時に弦がフレットに当たって鳴る金属音が、Nanowebのときはすっげー不快だった。

こんなにこの金属音が不快なギターは初めてだ。

生音は勿論のこと、P.U.越しにも一寸入る。

この不快な金属音がOptiwebだと大分マシになって、気にならなくなった。

生音は勿論のこと、P.U.越しにも一寸入る。

この不快な金属音がOptiwebだと大分マシになって、気にならなくなった。

またNanowebでは高音域の高い所で不快なビビリ音みたいなのがずっと鳴っているようなサウンドだったけれど、Optiwebはその部分の厭な周波数帯が余り出てない感じ。

あとNanowebだとフロントピックアップで低音弦を弾いたときのブーミー過ぎて、これを調整するのが難しかったいするけど、OptiwebだとローがNanoweb程強くないので大分マシ。

つうことで、Optiwebの0.010のスタンダードなセットを張っている。

・ストラップ

ストラップは今までGibsonのナイロンの安いヤツ(→Soundhouse)を愛用していたのだけれど。

持ってるギターの半分ぐらいはコレ。

長さとか構造とか滑りとか色とか見た目の質感とか、アレが丁度好かったのです。

短くしても長くしても、アジャスターが肩に当たらない丁度良さ。

Oカンがボディエンド側で、ヘッド側は固定なので、Oカンがボディに当たってカンカンいわない丁度良さ。

でも阿呆みたいに重いLes Paulだと、ナイロンのは滑りが良過ぎて逆に安定しない。

一寸肩に食い込むし。

裸で弾いてると肩の食い込んでる所がシュッと擦れて痛い。

一寸肩に食い込むし。

裸で弾いてると肩の食い込んでる所がシュッと擦れて痛い。

つうことで、コットン。ゴツくて幅広なコットンのヤツ。

昔買ったFenderのコットンのストラップが、今でも使ってていい感じなんだけど、クリーム色なんよね。Fenderやし。

新しいの買おうにももう廃盤やし。

なので、Levy'sのコットンストラップMSSC8(→Soundhouse)の黒を買った。

レザーストラップでお馴染みのLevy'sだけど、コットンのもあったのね。

滑らない具合とかも好い感じで、感じる重さも一寸マシになって、見た目もイカスし気に入って使っている。

これはよいものだ。